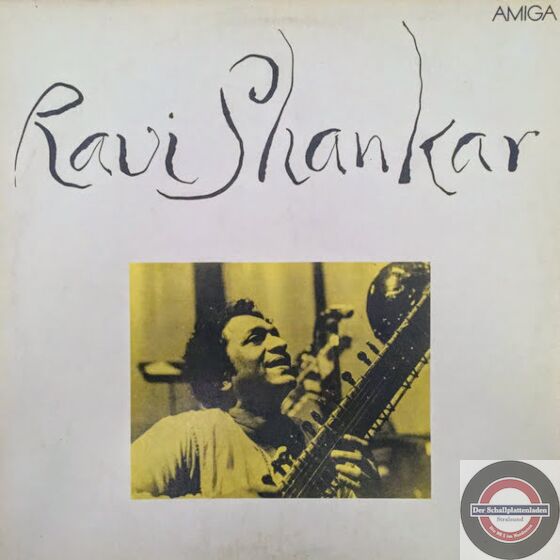

Ravi Shankar

Ravi Shankar

Ravi ShankaSeite 1

Käfi-Holi

Dhun

Mishra Piloo

Seite 2

Raga Puriya Dhanashri

Raga Cham Keshi

Ravi Shankar, Sitar

Nodu C. Mullick, Tamboura

Chatur Lal, Tabla

Kompositionen und Bearbeitungen: Ravi Shankar

Übernahme von Uniled Artisis Records Ltd., London/England

Eine musikalische Welt erschließt sich uns. Sie überrascht durch „exotische" Klangfarben, ungewöhnliche rhythmische Gefüge, eine unendlich scheinende Fülle melodischer Konstellationen. Gleichzeitig, spätestens jedoch beim wiederholten Anhören, trifft man auf Vertrautes: die Formulierung eines melodischen Grundgedankens innerhalb einer Einleitung, seine refrainartige Wiederkehr und improvisatorische Variierung, kurz-jene formprägenden Elemente der klassischen indischen Musik, welche den Vergleich mit abendländischen Erscheinungen durchaus zulassen. Die Praxis der Mehrstimmigkeit ist dieser Tradition fremd. Sie bedient sich einer umso kunstvoller ausgeprägten Einstimmigkeit, die auf dem Prinzip des Raga aufbaut. Dieser für die indische Musik so zentrale Begriff weist einen ganzen Komplex von Bedeutungen auf. Ein Sanskrit-Spruch verdeutlicht seinen ideellen Gehalt: „Raga ist, was den Geist färbt." Das Wort bezeichnet ein melodisches Grundmuster, welches an bestimmte Tonleitern (That) gebunden ist und eine steigende (arohana) wie fallende (avarohana) Struktur besitzt. Beispiel:

c

Darüber hinaus steht „Raga" für die gebräuchlichste musikalische Darbietungsform. Er ist jeweils bestimmten Tages- oder Jahreszeiten, auch Naturerscheinungen zugeordnet und soll beim Zuhörer diesbezügliche Gefühle und Assoziationen hervorrufen.

Die Darbietung eines Raga (sie kann sich über Stunden ausdehnen) wird gewöhnlich mit einer langsamen, metrisch nicht gebundenen Introduktior dem alap (auch ao char, siehe Raga Puriya Dhänashri), begonnen. Der Interpret hat Gelegenheit die melodischen Charakteristika des Raga auf individuelle Weise zu exponieren. Im folgenden Teil (j o r) tritt das rhythmisch-metrische Element hinzu ohne die Improvisation wesentlich einzuschränken. Der j o r leitet über zum j h a 1 a, in welchem Temposteigerungen sowie sich kontinuierlich steigernde Verkürzungen zwischen Melodieinstrument und rhythmischer Begleitung in atemberaubenden Kulminationen aufgehen. Eine weitere, diesmal strenger fixierte Gestaltungsvariante ist dem Spieler im gat gegeben (siehe Raga Charu Keshi). Dhun und t Die Modelle zur rhythmischen Gestaltung eines Raga liefert der t a 1 a, ein rhythmischer Zyklus, der aus drei, aber auch über hundert metrischen Einheiten (matra) resultieren kann, welche in meist ungleichen Gruppen den zeitlichen Ablauf gliedern. Beispiel: Der Rupak-Tala besteht aus 7 matras in der ■=

i Gruppierung 3-2-2.

Die unverwechselbare Klangfarbe des S i t a r (vom Laien oft mit indischer Musik an sich gleichgesetzt), eines Saiteninstruments mit zwei durch einen hohlen Hals verbundenen Resonanzkörpern, beruht auf dem Mitschwingen von 13 Resonanzsaiten, welche unter

i 20 verschiebbaren brückenartigen Messingbünden verlaufen. Hauptsächlich wird sie jedoch von einer leichten Wölbung der elfenbeinernen Stegplatte hervorgerufen, welche die 7 Hauptsaiten (4 Spielsaiten, 3 Bordunsaiten - sie werden mit einem Metallplektrum am Zeigefinger der rechten Hand angerissen) in ihrem natürlichen Schwingungsvorgang „abfälscht". Eine differenzierte Spieltechnik erschließt ein reiches Reservoir an Artikulationsmöglichkeiten und Verzierungen (Glissandi, Triller etc.). Ein weiteres Saiteninstrument, dieTamboura, erzeugt den in der klassischen indischen Musik unentbehrlichen Bordun, d. h. die tonale Basis. Die Ta b 1 a, bestehend aus zwei verschiedenen Trommeln, (genauer der Trommel Tabla und der kleinen Pauke B a n y a), vermag unter den Händen des virtuosen Spielers auch in melodische Bereiche (Imitationen) vorzudringen.

RAVI SHANKAR, dessen ältester Bruder Uday bereits in den dreißiger Jahren für die Popularisierung der indischen Tanz- und Musiktradition in Europa wirkte, wurde binnen eines Jahrzehnts (1963 ' gründete er die Kinnara School of Music in Los Angeles) zu einer Symbolfigur der Begegnung verschieder Kulturhemisphären. Die Resultate seiner '' Zusammenarbeit mit Musikern aus Jazz, Pop oder klassischer Musik belegen sowohl seine Vielseitigkeit als auch die Fähigkeit zur Assimilation, welche der indischen Musik innewohnt.

Nicolaus Richter de Vroe (1981)

Käfi-Holi („Frühlingsfest der Farben"): Eine einfache klassische Melodie im Adha jat-Zyk-lus (bestehend aus 7 Matras), welche die Fröhlichkeit des hinduisti sehen Frühlingsfeste Holi ausdrückt.

Dhun: Eine Thumri verwandte Form, in der Folkloreelemente auftauchen.

Mishra Piloo: Ein Stück im Thumri-Stil; eine Mischung von Melodiestrukturen, die verschiedenen Ragas entstammen, ist erkennbar.

Rägä Puriyä Dhänashri: Ein Abend-Raga in sehnsuchtsvoller Stimmung.

a) Aochar

b) Jor - Improvisation im Jhaptal-Zyklus (2-3-2-3)

Rägä Cham Keshi: Ein Liebes-Raga im südindischen Karnati c-Stil, der von Ravi Shankar in Nordindien popularisiert wurde.

a) Ein langsamer Gat im TINTAL-Zyklus (4-4-4-4)

b) Ein Gat im mittleren, sich später steigernden Tempoh u m r i sind klassische Stilrichtungen, in denen die Bindung an einen bestimmten Raga weniger streng gehandhabt wird.r

| Artikelnummer | Amiga 8 55 789 |

|---|---|

| Produktname | Ravi Shankar |

| Preis | 9,90 € |

| Lieferzeit | Im Schallplattenladen Stralsund |

| Interpret | Ravi Shankar |

| Name - Titel | Ravi Shankar |

| Label | AMIGA |

| Medientyp | LP / Vinyl 12" |

| Vinylgewicht pro Schallplatte | 140 gramm |

| Anzahl der Platten | 1 |

| Beilagen | Keine |

| Release-Datum | 1981 |

| Allgemeiner Plattenzustand | Gebraucht |

| Zustand Tonträger | Very Good + (Sehr gut) |

| Zustand Cover | Very Good + (Sehr gut) |

| Plattenreinigung | Reinigung mit Plattenwaschmaschine Double Matrix Professionel Sonic (Clearaudio) |